干旱通常起源于气象干旱,通过大气-植被-土壤系统传递至土壤干旱。研究干旱传递有助于明确土壤干旱的发生发展过程及关键驱动因子,对提高干旱预测预警能力和防旱抗旱有重要意义。近期,南京信息工程大学水文与水资源工程学院马凤副教授等在国际水文领域Top期刊《Journal of Hydrology》在线发表干旱传递系列研究成果。

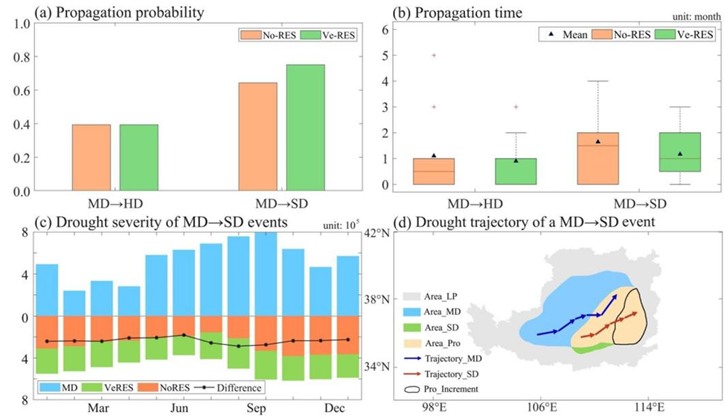

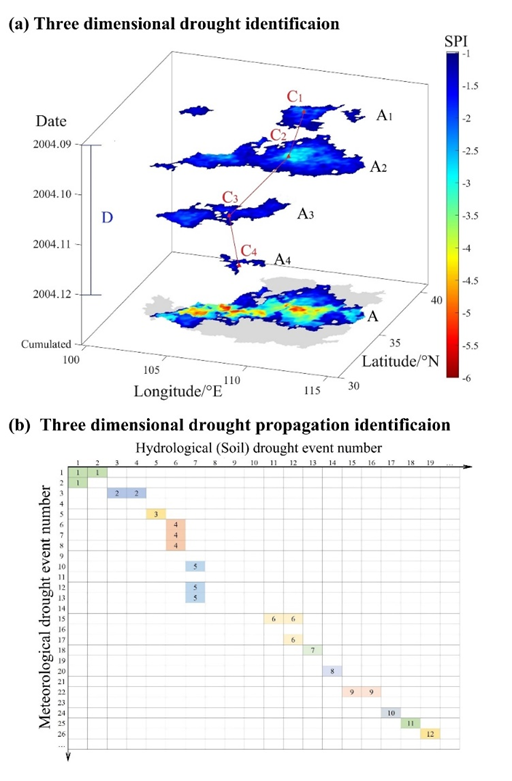

(1)黄土高原作为我国生态修复重点区域,自1999年“退耕还林”工程实施以来,植被覆盖率显著提升。然而,在半干旱地区,干旱与植被之间的耦合关系复杂,植被恢复如何影响干旱传递的时空动态特征仍不明确。传统研究多基于一维或二维视角,难以全面刻画干旱的时空协同演变特征。针对以上问题,课题组博士生杨浩宇等利用袁星研究员团队研发的高分辨率陆面水文模型(CSSPv2),设计有无植被恢复数值模拟实验,定量解析了2001-2021年植被恢复对黄土高原不同类型干旱(气象、土壤和水文干旱)及其传递特征的影响。结果表明,植被恢复使土壤干旱的持续时间、面积和严重程度分别增加约5个月、84%和98%,其中,植被恢复明显的黄土高原东南部地区干旱加剧更为显著。植被恢复使气象-土壤干旱传递率增加了17%,传递时间缩短了0.47个月(图1);同时,土壤干旱更易向东迁移,且迁移距离显著增加。相比土壤干旱,植被恢复对水文干旱的影响较弱。研究首次从三维视角(图2)量化了植被恢复对干旱传递的影响,揭示了生态修复与水资源消耗的潜在矛盾,为优化黄土高原植被管理策略和干旱预警提供了新思路。论文第一作者为博士生杨浩宇,马凤副教授与袁星研究员为共同通讯作者。

图1. 有(Ve-RES)、无(No-RES)植被恢复情景下,气象到水文和土壤干旱(a)传递率和(b)传递时间;(c)不同月份气象-土壤干旱传递(MD->SD)过程中干旱强度的变化;(d)气象-土壤干旱传递轨迹示意图。

图2. 三维(a)干旱、(b)干旱传递示意图。

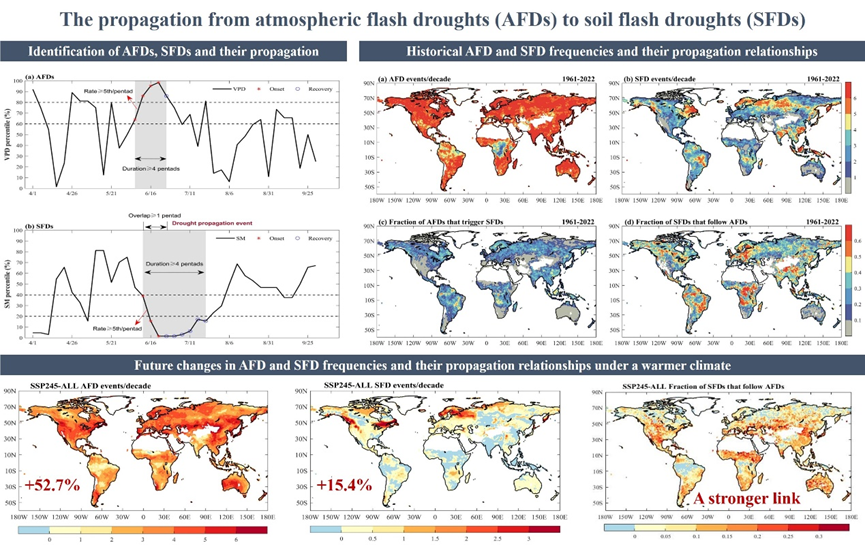

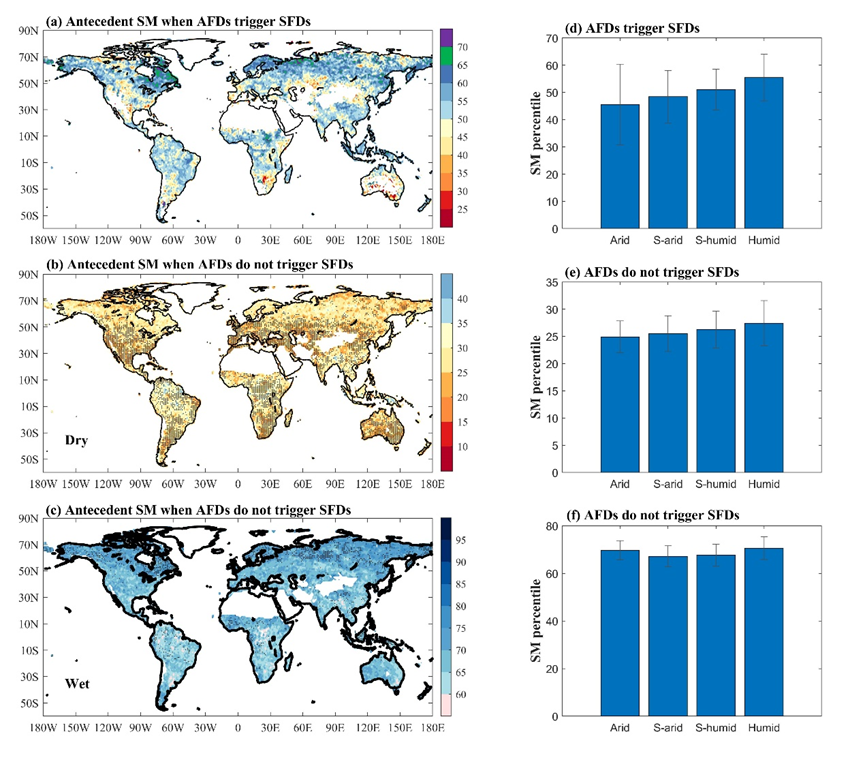

(2)受气候增暖影响,以快速暴发为主要特征、伴随土壤湿度快速下降的骤旱频繁发生,全球干旱正经历由传统缓旱向骤旱的转变。以往干旱传递的研究多停留在月-季节时间尺度,无法刻画骤旱快速传递的特征,存在一定的局限性。鉴于此,马凤副教授等基于15天平均VPD和5天平均土壤湿度识别气象和土壤骤旱,解析了两者之间的传递特征及关键驱动因子。结果表明,全球植被覆盖区气象-土壤骤旱传递率为15%,土壤骤旱伴随气象骤旱发生的概率为31%(图3)。前期土壤湿度在气象-土壤骤旱传递过程中发挥关键作用。气象骤旱发生时,若无明显土壤湿度异常,蒸散发将显著增加,导致土壤湿度快速下降,从而触发土壤骤旱(图4)。气象骤旱-土壤骤旱传递关系在湿润和半湿润地区更为明显。未来气候持续增暖情景下,气象和土壤骤旱的耦合关系将更加显著(图3)。该研究率先量化了气象和土壤骤旱之间的传递关系,有利于提高对气候变化背景下骤旱形成与演变的认识。论文第一作者为马凤副教授,袁星研究员为通讯作者。

图3. (左上)气象和土壤骤旱识别示意图;(右上)气象和土壤骤旱发生频次及骤旱传递特征空间分布;(下)相对历史时期,未来SSP245情景下气象和土壤骤旱发生频次及传递关系的变化。

图4. (a)气象骤旱触发土壤骤旱时的土壤湿度百分位数; 气象骤旱未触发土壤骤旱情景下土壤湿度百分位数,可分干(b)和湿(c)两种场景,其中打点区域标识60%以上的事件发生在相应场景。(d)-(f) 各情景下不同气候区土壤湿度百分位数的平均值和标准差。

以上研究得到国家自然科学基金项目(42101037, 42330604, 42471034)和江苏省青蓝工程项目的资助。

论文信息:

Ma, F., and X. Yuan*, 2025: The propagation from atmospheric flash drought to soil flash drought and its changes in a warmer climate. Journal of Hydrology, 654, 132877. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2025.132877

Yang, H., F. Ma*, X. Yuan*, P. Ji, and C. Li, 2025: Vegetation greening accelerated the propagation from meteorological to soil droughts in the Loess Plateau from a three-dimensional perspective. Journal of Hydrology, 650, 132522. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2024.132522